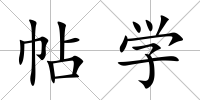

①研究、考證法帖的源流、摹刻優劣、拓本先后以及書跡真偽和文字內容的學問。②崇尚法帖的書法派別。與碑學”相對。即推崇魏晉唐宋各書法名家書風體系的學派。碑學興起后,有人稱碑學為北派,帖學為南派。

1.馴服。

1.和順堅毅。語本《書.皋陶謨》"擾而毅。"

1.擾民惹怨。

1.擾亂;混雜。

1.安定﹐治理。

1.擾亂破壞。

1.擾亂蠱惑。

1.搗亂破壞。

1.煩擾。

1.柔弱貌。

1.方言。形容說話辦事不直截了當。

2.方言。形容言語﹑事情曲折費思索。

1.見"繞朝策"。

1.春秋晉大夫士會因事奔秦,為秦所用。晉人患秦之用士會,乃使魏壽馀偽以魏叛而入秦,誘士會返晉。計得逞,士會欲行,秦大夫繞朝贈之以策,曰"子無謂秦無人,吾謀適不用也。"按,策有二義,一為策書,即簡策之策;一為馬檛,即鞭策之策『服虔主前一義,晉杜預主后一義。見《左傳.文公十三年》杜預注﹑孔穎達疏◇以"繞朝策"喻指有先見的謀略。

1.方言。纏繞。

2.方言。糾纏。

3.方言″騙。

1.不走最直接的路,改由其他途徑迂回過去。

1.宋代大朝會時,廷下禁衛高聲山呼,響聲如雷,稱為"繞殿雷"。

2.科舉時代,進士錄取后,皇帝召見,按甲第唱名傳呼,稱"臚傳",亦稱"繞殿雷"。

3.琵琶的別名。

1.回旋纏結。

1.不順口。

1.《列子.湯問》"昔韓娥東之齊,匱糧,過雍門,鬻歌假食。既去,而余音繞梁欐,三日不絶。"后遂以"繞梁"形容歌聲高亢回旋,久久不息。

2.古琴名。

3.古樂器名。形似箜篌,今已失傳。

1.繚繞,盤旋圍繞。

1.古地名。在今陜西省。以地勢險要著稱◇常用以代指險固之地。

2.指環繞下注之水。

1.糾纏貌。

2.回環旋轉貌。

1.猶棘手。

1.說話﹑做事不直截,來回兜圈子。

1.亦作"繞灣子"。

2.比喻不照直說話而采取迂回﹑婉曲的說法。

3.散步;隨便走走。

1.見"繞彎兒"。

1.陷入羅網。

1.圍繞膝下。多用于形容子女侍奉父母。

1.繞道襲擊。

1.繞著道走。

2.環繞著走。

1.謂避開捷徑走迂回曲折的遠路。

1.繞道而過。

1.見"繞指柔"。

1.《文選.劉琨詩》"何意百煉剛,化為繞指柔。"呂延濟注"百煉之鐵堅剛,而今可繞指。自喻經破敗而至柔弱也。"后因以"繞指柔"比喻堅強者經過挫折而變得隨和軟弱。

2.用以形容柔軟之極。

1.謂不走直接的路,改由較遠的路過去。

1.指臚傳之聲。宋以來進士殿試后,依甲第唱名上殿召見,稱臚唱﹑臚傳。傳唱者聲音宏亮如雷,故稱。

2.琵琶的別名。

1.環繞著佛或佛像兜圈子。佛教以此表示對佛的敬信之情。

1.亦作"繞梁"。

2.典出《列子.湯問》"昔韓娥東之齊,匱糧,過雍門,鬻歌假食,既去而余音繞梁欐,三日不絶,左右以其人弗去。"晉張華《博物志》卷三引作"遶梁"◇以"遶梁"謂歌聲優美,令人長久難忘。

1.指優美動聽而令人長久難忘的歌聲。

1.環繞玩耍。

2.引申為玩弄。

1.盤旋往復貌。

1.謂古代將盛裝金銀或錢幣的布袋盤繞在腰間。

2.圍繞身體。

1.纏繞捆束。

1.謂幼孩環繞于父母膝下,即依附于父母的意思。

1.猶環繞。

1.形容金屬物件柔軟得可以纏繞在手指頭上。

1.見"遶指"。

1.見"遶梁"。

1.見"遶梁歌"。

1.猶曲折。